愛媛県のほぼ中央に位置する内子町は、美しい町並み、村並み、山並みを守り、持続的に発展するまちを目指しています。また、「エコロジータウン内子」を掲げ、環境保全のための様々な施策に取り組んでいます。

今回、そんな内子町の環境政策室で地域おこし協力隊として活動している石井寛子さんに、内子での活動や日々の暮らしについてお話を伺いました。

飛び込んだ愛媛での新生活 環境課題を解決するミッションとの出会い

Q:移住や地域おこし協力隊になったきっかけを教えてください。

A:化粧品会社に勤めていた頃、コロナ禍で「サステナブル」という言葉が業界で流行しました。しかし、品質を重視するあまり大量の在庫が廃棄される現実に直面し、違和感を覚えるようになりました。転職を考える中で、偶然インスタグラムで目にした「島ぐらし始めませんか?」という愛媛県の離島への移住キャッチフレーズに惹かれました。会社での疲弊に加え、子どもも学校生活でのストレスも感じているようだったため、「新しい暮らしもいいかもしれない」と漠然と考えるようになりました。そんな中、大阪で開催された移住フェアに参加し、知り合いのいない場所で心機一転したいという気持ちが芽生えました。また、内子町が「ごみゼロへのチャレンジ」を掲げて協力隊を募集していることを知り、自分自身のやりたいことと一致するこのミッションに強く惹かれ、移住への気持ちが固まりました。

Q:内子町に初めて訪れたときはどんな印象でしたか?

A:美しい町並みや充実した図書館、そこで暮らす人々の温かさに触れ、心が満たされました。特に、息子が「人生で一番よく眠れた」と言ってくれたことが移住の決め手になりました。先輩協力隊からの「内子はみんなが受け入れてくれるよ」という言葉も後押しとなり、ここでの暮らしを決めました。もともと慎重な性格ですが、化粧品会社での飛び込み営業で培った経験が、知らない土地に飛び込むことへのハードルを下げてくれたのかもしれません。大阪での人間関係に疲れ切っていたことも、新たな一歩を踏み出すきっかけとなりました。

三つの柱で進める活動、ごみゼロミッション

Q:協力隊活動について教えてください。

A:大きく分けて三つの柱があります。

一つ目は、「内子町ごみ出し困難者支援」です。これは高齢化と人口減少社会を見据えた重要な事業で、当初は誰に聞いても「わからない」という状態で自分1人で進めるしかない状況でした。ニーズアンケート調査の依頼と実施、先進地への視察以外は、水面下で事業内容を黙々と詰める日々が続き、秋頃から年明けまでは本当にしんどい思いをしました。そんな時、同じ協力隊のメンバーやえひめ暮らしネットワークのメンバーに支えてもらうこともありました。

その後は、利用者へのアンケート調査から始まり、議会を経て、10月からモデル事業として開始しました。今では、環境問題と高齢化という二つの課題を解決できるこの事業に、大きなやりがいを感じています。

二つ目は、「5R活動(ごみ削減)の推進」です。1年目は既存のイベントの「アースデイごみ拾い」や「おさがりマルシェ」、自分で企画した「藍染め」や「金継ぎ」を、併せて年間10回前後のイベントを企画・運営しました。前職でのイベント企画経験が活かされ、ごみ出し支援の「静」の活動と、イベント企画の「動」の活動がバランス良く進められました。

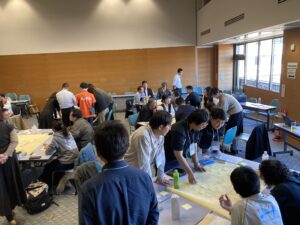

三つ目は、ごみ削減の町内の仕組みづくりです。これは、昨年度末にリユース施設の先進地である徳島県上勝町と香川県直島町への視察から始まった活動で、他の協力隊仲間との連携によって実現への道が開かれました。廃園したへき地保育園をリノベーションし、その一部をリユース拠点として活用する実証実験が進んでいます。内子の商店街やその他の地区から出た不用品をレスキューして、その拠点に集めるなど、地域の協力を得ながら、ごみを減らす仕組みを少しずつ形にしています。

活動当初は地域の方々に何をしているか知られていないことにショックを受けました。ごみ出し支援については、「私たちには関係ない」と言われたこともあり、地域との接点の少なさに課題を感じていました。そこで、県のデジタル推進観光事業に手をあげ採択され、「MOTTAINAI(もったいない)Map」を自分で構想して企画化しました。これは、地域の人々に5R活動を身近に感じてもらうためのツールで、地域の事業者さんなどに協力してもらいながら進めることができています。5Rの拠点作りは公益活動でもあり、自分のやりたい活動の一つでもありました。

このマップ作成や、昨年度視察した上勝町との繋がりから生まれた「ごみゼロトークイベント」のイベントなど、自分のやりたいことも1年目の後半からは活動としてできるようになりました。

内子町に来てから、人との繋がりや家・車探しなど、不思議なくらい物事がスムーズに進んでいます。もちろん葛藤もありましたが、自分の活動が町の事業となり動き出した今、胸を張って地域の人にも言えるようになりました。

Q:内子町での暮らしについて教えてください

内子町での暮らしは、生活費が安く抑えられるため、シングルペアレントでも家を借りやすく、経済的な不安が減りました。地域の方との関係ができると野菜のお裾分けなどにあやかることもできています。また、内子町は待機児童ゼロで、小学生には学童もあり、身の上をわかってもらった上で、融通を効かせてもらったりしています。フルタイムで働く私にとって大きな魅力です。小田地区に住むことは、子どもが決めました。見学に来た際、役場の職員さんに自ら町内の小学校の人数を尋ね、二番目に少ない学校を選びました。「少ない人数がいい」という希望は小学校低学年の頃からのものでした。子どもにとってもより良いの環境のようです。子どもを通じて小田の人々とは距離が近くなり仲良くなれたので、PTA活動を通じて恩返しをしたいと考えています。

内子町への思い 高齢化と環境課題を同時に解決する仕組みづくり

Q:今後の活動の構想を教えてください。

ごみ出し支援は、高齢者と障がい者が対象で去年7月に初めて対象者のお宅を訪問しました。大きな課題が空き家と持ち物の処分です。故人や高齢者の方の持ち物には、たくさんの思い出や思いが詰まっており、「壊したくない、捨てたくない」という感情があります。こうした感情に寄り添い、家や持ち物を次の世代に手渡せる仕組みづくり、つまり資源を循環させる仕組みを整えたいと考えています。これにより、心置きなく人生を終えることができる、安心して暮らせるまちになるのではないかと思います。

高齢化が進む中、もう一つの課題が出かけるための足の確保です。出かけるための足がないとか、山間部ではなくても免許返納していたら街に出られないとか、話には聞いていましたが現場に行くとその深刻さを目の当たりにしました。今後は、移動販売やオンデマンド交通などの仕組みを広げられないかと考えています。先進事例から学び、内子町に合ったモデルを構築したいです。

また、壊れたものを修理できる「ファブラボ」や「リペアカフェ」のような施設の立ち上げも実現したいです。これにより、資源の循環だけでなく、新たな雇用も生み出すことができます。こうした取組が内子町全体で根付くことで、「エコロジータウン内子」という町のアイデンティティを体現でき、シビックプライドの醸成や関係人口や移住者が増えるきっかけになるのではと考えています。

内子町は、1993年からすでに「エコロジータウン」を掲げており、旧町時代から家庭ごみの約40%を占めると言われている生ごみを回収し、堆肥化して農家さんが利用し、その農産物を町の人々が買うという「資源循環型農業」と呼ばれる仕組みもすでにあります。また、木材を加工して木質ペレットを燃料化し発電する、バイオマス発電所由来の熱を活用したフィットネスジムもあります。これらの取り組みは、本来であれば町の大きなブランディングになるはずですが、現在十分に活用されているとは言えません。そこで、これらの取組をまとめて魅力的なパッケージとして他の自治体にも販売できるような構想を温めています。このアイデアを形にし、内子町独自の強みとして確立させたいです。

今後は、内子町の資源である林業や農業を活かした取組にも挑戦したいです。例えば、食ロスをテーマにしたカフェやホテル、体験型の農業などです。オンラインオーナー制度を導入し、月に数回内子を訪れて藍の葉の世話をしたり、米作りをしたり、5Rを体験できるホテルに泊まったりといった、新たな関係人口の創出にも繋がる活動を構想しています。

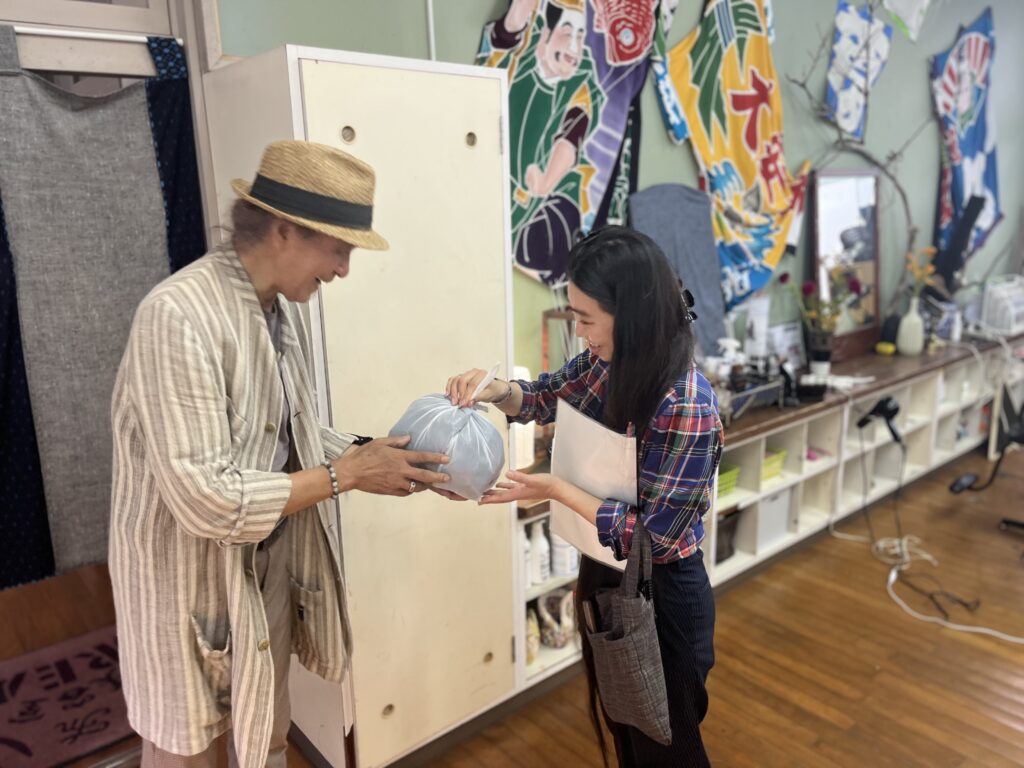

実はコロナ禍で、廃棄されている「髪の毛」を資源としてリサイクルする事業が海外で行われていることを知り、「Hair Recycling Project JAPAN」というプロジェクトを個人で立ち上げました。活動の第一歩として今年2月から内子町内の美容院から廃棄される髪の毛の回収を始め、プロジェクトも少しずつ動き始めており、今後は農業の分野などでのリサイクルを模索したいと考えています。地域の方々と共に「エコロジータウン内子」の魅力を再発見し、町全体で「資源を循環させるまち」としての誇りを取り戻すことが、今後の活動の大きな目標です。

Q.最後に伝えたいことがあればお願いします。

A.私が住んでいる地域では、子どもをあたたかく見守り手を差し伸べてくれる人が多く、都会でのような“孤育て”を感じることはありません。協力隊は、子どもを伴っていても経済的に安心して挑戦できる制度ですし、子育て家族、特にシングルペアレントにもとても心強い環境だと思います。