大洲市 地域おこし協力隊 松井和矢さん

清流肱川が流れ、「伊予の小京都」と呼ばれる大洲市。歴史的な町並みや自然が豊かで、観光まちづくりが世界的に高く評価されています。松井さんは、令和5年10月から大洲市の地域おこし協力隊として着任し、「大州の観光振興」というミッションで活動してきました。

叶わなかった夢 Uターンを決めた運命の出会い

Q:大洲市を選んだ理由を教えてください。

地元が大洲市で高校まで過ごしたUターン組です。1940年代の飛行機が好きで航空博物館の整備士を目指し、その夢を叶えるための最短ルートの自衛隊に入隊しました。しかし、夢は叶わず、モヤモヤとした心持ちで一度帰省したことがありました。その時、以前から付き合いのあった市役所の方から地域おこし協力隊の話を聞く機会がありました。

実家がおおず赤煉瓦館のすぐそばにあり、小中学生の頃からポコペン横丁の活動に参加していたことや、学生時代は古民家再生に向けた活動にも参加していたことから、まちづくりに強い興味がありました。

そのため地域おこし協力隊の話を聞いた時点で、8割ぐらいは地元に戻ろうと心に決めていました。

「好き」を形に、地道な挑戦が実を結んだ瞬間

Q:協力隊の活動を教えてください。

当初、観光振興として大洲産の「形に残るお土産」を作ることを考えました。しかし、実現までこぎけることはできず、理想と現実のギャップを知ることとなりました。

それでも、「大洲の観光に関することで自分にできることは何か?」を考えたり、調べたりして、色んな企画を出してはボツを繰り返す日々でした。

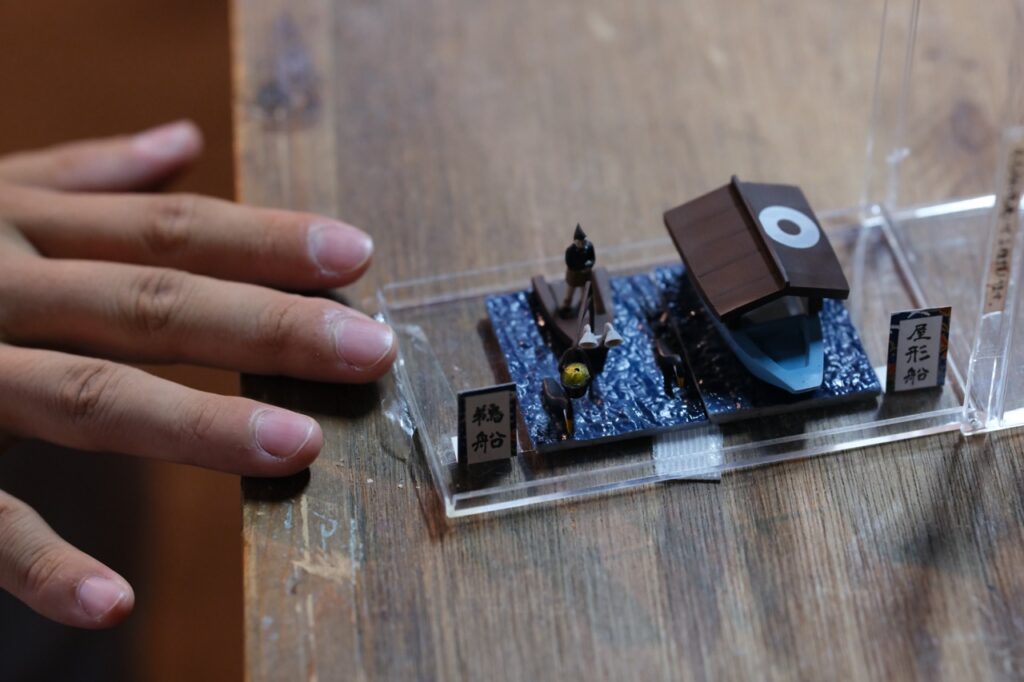

そんな中、受講した協力隊起業スクールで企画された『チャレンジマルシェ』に、自作のガチャで出店する機会が訪れました。幼い頃からプラモデルや手仕事が好きだったので、大洲城のシャチホコや大洲の鵜飼いをモチーフに、ガチャを作成することを思いつきました。担当課の了承も得られて告知までしたにも関わらず、マルシェまでに製作が間に合わず、結局は出店すらできないという苦い経験をすることになりました。

1年目は、試行錯誤を繰り返しながらガチャの製作の機会を得たものの、協力隊活動としての説明を十分にすることができず、自分の時間も使いながら地道に続けることとなりました。

Q:協力隊活動の転機があれば教えてください。

活動前は「自由に活動できる」と思っていましたが、協力隊として求められることと自分がしたいことの接点を見つけるのは簡単ではありませんでした。

それでもガチャ製作を地道に続けて、ある程度形になった頃に転機が訪れます。大洲城復元20周年の記念事業として、大洲市から「大洲ガチャ」の製作を正式に依頼されたのです。地道な活動を続けていた結果、ガチャ製作が協力隊の活動として認められるようになりました。

Q:地域との関わりについて教えてください。

学生時代からの関わりもあり、地域のイベントには企画段階から積極的に参加してきました。また、大洲名物の鵜飼いの船頭を務めたり、大洲城キャッスルステイの演者をさせてもらったり大洲藩鉄砲隊の活動にも参加したり、地域の歴史や文化を伝える機会にたくさん参加させてもらっています。ガチャ製作の作業場を借りることができたのもこういったご縁からです。

観光客と地元をつなぐ、中間地点としての役割

Q:地域に対する思いと今後について教えてください。

ここ最近、大洲市は観光に力を入れており、多くの外国人も訪れるようになりました。故郷大洲を、この先も残していきたい僕としては、とても良いことと考えています。しかし、その一方で「こんなところに何しに来よんぞー」と話す地元のお年寄りもいるのが実情です。大洲の再開発はここ数年の出来事であり、長年住んでいる地元住民にとっては、まだ馴染みのないことなのかもしれません。

僕がガチャを製作している作業場は、まさに商業区画と生活区画の「中間地点」に位置します。世代、場所、役割、それぞれの間に立ち、橋渡しをするこの場所で活動できることは、本当にありがたいことです。

今考えているのは、観光客の方に大洲での滞在をもっと豊かにしてもらうための「体験と交流の場の提供」です。

1年目から考えてきた、大洲ならではのお土産ってなんだろう?の答えは、『人』でした。観光客の方にモノづくりをする体験に参加してもらい、人との交流を通して大洲の魅力を持ち帰ってもらうのがねらいです。ただ観光地を巡るだけじゃなくて、地域のコミュニティに飛び込んで、地元の人たちと交流する機会も増やしていきたいんです。

ガチャ製作の作業場としてだけでなく、人と人、観光と地元をつなぐ「中間地点」として活用し、大洲の魅力を再発見する場にしていきたいです。