地域おこし協力隊OG 西予市野村町野村地域 山口聡子さん

愛媛県西予市生まれ。西予市の野村高校を卒業後、東京の大学へ。販売業を経て、24歳でリラクゼーションの会社に就職しセラピストに。2017年から3年間、西予市野村町野村地域の地域おこし協力隊として活動。現在は、「NPO法人シルミルのむら」副理事長、「(一社)西予市移住定住交流センター」勤務、ファシリテーター、セラピスト。

愛媛県南予地方にある山あいのまち、西予市野村町。このまちの高校を卒業し、地域おこし協力隊として、ふたたび戻ってきたのが、西予市城川町出身の山口聡子さんです。

彼女の協力隊の3年間は、怒涛の、そして想像を絶する経験でした。

東日本大震災で暮らしのもろさに気づく。

多くの地方の若者が抱くように、聡子さんも「田舎を出たい」と、進学を理由に東京へ出ます。大学卒業後、販売業につきましたが、からだの不調を改善するために受けたマッサージに感銘を受け、リラクゼーション会社に再就職。セラピストとして働きはじめます。

高校時代から、「必要不可欠なものではないけれど、日常をほんのすこしプラスにするもの」に惹かれていた聡子さん。施術でひとのからだと精神をほぐすセラピストとして、東京で生きていくことに惑いはありませんでした。

そんな日常を大きく揺さぶったのが、東日本大震災でした。

あの日、聡子さんは職場にいました。異常な状況にも施術を求めるお客さんがいること。何より、じぶんで帰ることも決めることができない会社員という立場。聡子さんのなかで、いまの暮らしへの違和感が積みあがっていきます。

改めて、じぶんの生き方に向き合ったとき、自然と沸き起こったのが「地元に戻る」という選択肢。被災から3年後、西予市の実家に帰ったものの、離れて20年がたつ故郷には、じぶんの“たしかな居場所”がありませんでした。

東京に顧客もいた聡子さんは、多拠点生活をはじめます。西予市、東京のシェアハウス、兄弟のいる他県と、旅のように過ごして3年。次第に、どこかに根を下ろしたい想いが膨らんでいきます。知人から、西予市野村町の地域おこし協力隊の適任者を探している、という声がかかったのはそんなときでした。

まちに向き合い、その魅力を改めて知る。

聡子さんは縁と感じ、協力隊になることを決意します。

2017年に、野村町へ移住。担当する野村地域はまちづくりにチャレンジできる素地があり、聡子さんの企画力やコーディネート力を引き出していきました。

地域とかかわるなかで、一度は離れたまちの魅力にも、気づきます。

「こどものころは、わたし自身、地域のなにも見てなかったのだと気づきました。ここに暮らすひとたちのこと、このまちが大切にしてきたもの、わたしたちが大事にされていたことも含めて当たり前と受け止め、それがいかにありがたいのか、気付いていなかったのです」

既存の施設を生かしたり、有機農業のプロジェクトを実施したりと、独自のアイデアを実現していくなか、聡子さんにふたたび、試練が襲いかかります。

被災したまちで、じぶんの役割に徹する。

2018年7月、各地で甚大な被害を受けた西日本豪雨。野村町も濁流に飲まれ、広く浸水被害に遭いました。

被害の全貌が明らかになる前から問い合わせの電話に追われ、支援の申し出や相談が次々と降ってきます。情報の“受け皿”になることに徹した聡子さん。体勢が整うまで、ボランティア受け入れの調整をしたり、学生団体の受け入れをコーディネートしたりと、地域の外とつなぐことに奔走。支援物資や炊き出しの受け入れ、こどもたちの居場所の支援、被災した文化財産のクラウドファンディングなど、その時々の状況をみながら、必要な手立てを講じていきました。

「いのちも失われた災害に向き合い、精神的にも肉体的にもしんどかったけれど、地域のひとたちはもっとしんどいだろうと思って踏ん張りました。受け入れるか否か、やるかやらないかの基準は、それをすることで受ける側の心が満たされるか、どんな状況でもそれをすることで豊かさに触れることができるか、をいつも考えていました」

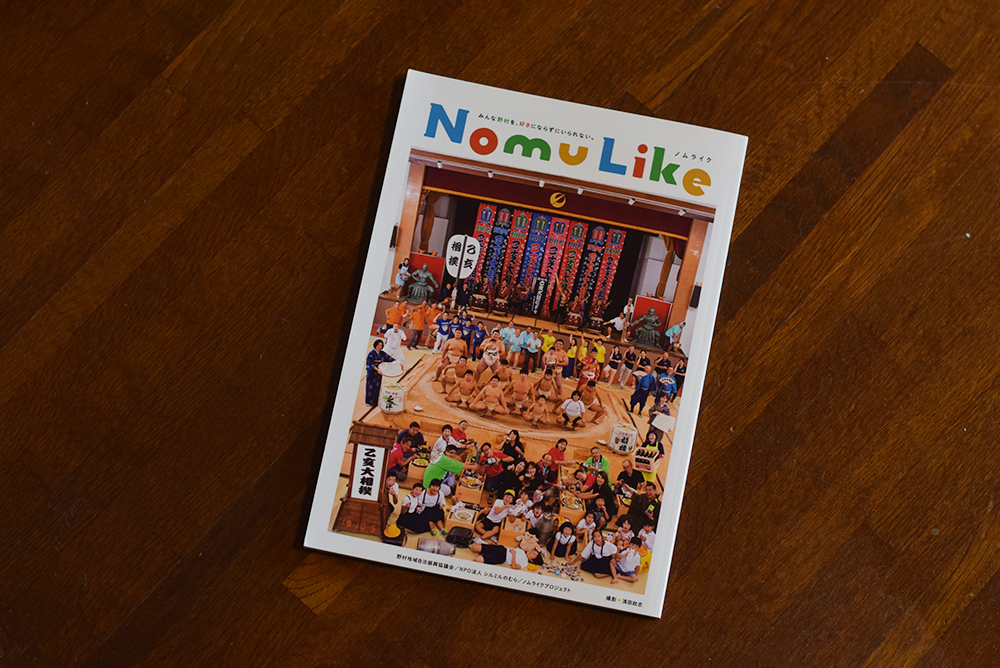

その後も、聡子さんは、地域食堂の企画、運営を担当。聡子さん自身が大ファンの、著名な写真家・浅田政志さんを起用し、編集長として、野村町の記録を冊子「ノムライク」にまとめるなど、被災のまちの“その後”を支えていきました。

ひとりではない。だからできること。

「協力隊にならなかったらできなかったこと、やらなかっただろうことまでできた、というのがものすごく糧になりました。これまでのわたしの人生で出会ってきたひとたち、地域内外で支えてくれるひとたち、協力隊でつながった仲間たちがいるからこそできることがある。だれかがいてくれてじぶんが成り立っていると実感できたことも、わたしにとって大きかったです」

じつは、聡子さんの協力隊のミッションは、じぶんのなりわいを軌道に乗せる「個人事業主型」。任期の間、地域ごとで多忙を極め、セラピストとしての活動はほとんどできませんでした。それでも聡子さんは、「目の前の困っているひとを快方に導くという意味で、セラピーとまちおこしは変わらないのかもしれません」と、自身の役割の本質を見据えます。

協力隊の経験を経て、セラピストだけではなく、まちをつくるひと、ファシリテーターという新たな、じぶんの“役目”を見つけた聡子さん。彼女の歩んできた道は、「未知のことを恐れず経験する」ということの、重みと大切さを教えてくれます。